早在1912年,荷兰著名经济学大师熊彼特就在《经济发展理论》中首次提出了“创新”的概念,认为“创新”就是建立一种“新的生产函数”,也就是将一种从来没有过的生产要素的“新组合”引人现有的生产过程,使生产技术体系发生变革,目的在于获取潜在的超额利润。这个定义揭示了我们在创新时经常会忽略的问题,那就是要以追求超额利润为目标,而利润,则取决于成本与收益。

- 细节创新中被忽视的成本收益控制

互联网企业的很多部门和岗位都离不开ROI这个词, 即投资回报率(ROI,Return on Investment),投资回报率是指通过投入而应产生的价值,这个词原本是用于资本投资的考量标准,也用来衡量一个项目的结果。ROI有一个非常好的优点,即能反映一项投入的综合盈利能力,且由于剔除了因投入资源总数不同而导致的利润差异的不可比因素,因而具有横向可比性,有利于判断各项目经营业绩的优劣,因此这个指标是考察很多部门业绩的重要标准。

然而作为互联网企业核心的产品研发部门,却极少使用这一指标考察员工的业绩,甚至刻意拒绝使用ROI去评判产品、研发、设计类员工的业绩, 因为这个指标同时有着的一个重要的缺陷,即缺乏全局观念。当一个创新短期报酬率较低,但是长期回报远高于其他创新时,企业战略层会非常喜欢这样的创新,但在执行层则可能就会消极执行或拒绝执行;当一个创短期回报率很高时,即便远不如其他创新的长期回报率高,但这个创新的执行者可能只考虑自己的利益而接受它,而不会顾及企业整体利益是否受到损害。

这样的例子在游戏行业最常见:游戏行业会以收入为主要考核目标,如果这样的考核目标加在了游戏创新设计者身上,那么游戏设计者势必会设计类似充值出售非常厉害的装备这样的功能,比如《传奇3》中卖出6800 人民币的“破山剑”,《热血传奇》里面卖出20000人民币的“屠龙刀”和40000人民币的“传送戒指”,价格高昂的游戏装备可以迅速让部分玩家找到莫大的优越感,同时也给游戏厂商带来高额的收入,而作为这款游戏的设计者或者负责人,也会因为短期良好的收益得到公司好评,甚至加薪。然而这种杀鸡取卵的方式很快破坏掉了游戏的平衡性,非付费玩家迅速流失,由于非付费玩家的流失,付费玩家也很难在游戏中找到原有的优越感,不再愿意为此付费。游戏主创用游戏的生命周期换来了短暂的高收入。无独有偶, 社交产品也有同样的问题,当某个社交产品活跃的时候,往用户的信息流里面加入广告简直就是一本万利的生意,可这样同时也损害了用户的体验,导致很多社交平台由此没落。

目前绝大多数的互联网企业不使用ROI作为产品研发设计业务部门的主要考核指标,甚至会排斥使用ROI,尤其是在大公司,产品策划人员只负责创新,研发人员则必须要实现,策划和研发人员都没有了数据的压力,创新时不在乎投入产出比。从长远上看这种管理方式百害而无一利,但应该如何在实际操作中做好创新的成本控制呢?下面介绍几种方法:

- MVP(最小化可行产品验证)

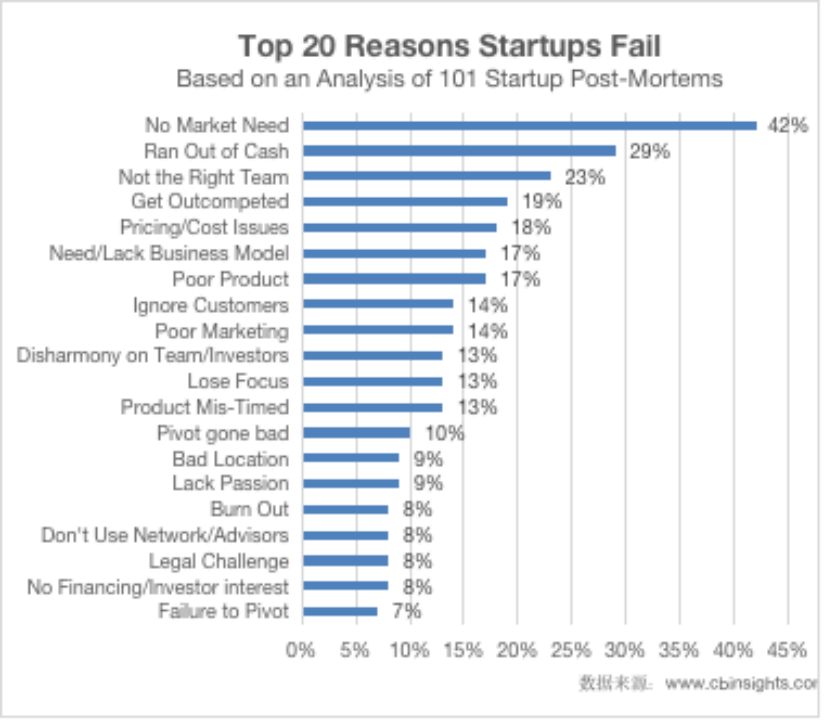

2014年,美国科技市场研究公司CB Insights通过分析101家科技创业公司的失败案例,总结出了创业公司失败的20大主要原因,包括融资烧完、竞争力不足、产品糟糕和商业模式不佳等。但其中排名最高的原因就是:根本没有市场需求。超过42%的创业公司都出现了这个问题,创始人执着于自己的创意,却并没有搞清楚这个创意是否符合市场需求。闭门造车做没人要的产品,势必导致失败。互联网企业搞细节创新时,并没有搞清楚是否有市场需求便付出行动,最终堆砌出一大堆无人使用的功能,这种情况比比皆是, 所以前期调研出细节创新是否有需求市场就显得尤为重要。小米科技董事长兼CEO雷军曾经说过,不能用战术上的勤奋来掩饰战略上的懒惰,特别是创业公司,能够动用的资源是十分有限的,好钢必须用在刀刃上。

细节创新投入的成本可控可知,对应的产出评估则困难得多。而当我们的细节创新需要投入较多的资源时,就必须引入MVP这个概念。MVP,即最小化可行产品验证,或称为最简化可实行产品(Minimum Viable Product), 用最小的成本投入,去实现一个可用的细节创新,投放到市场中去,解答商业产品开发中最重要的两个问题:第一,价值假设,以及这个细节创新是否满足用户某方面的需求;第二,增长假设,即能否带来产品用户量的增长, 或用户是否愿意为该细节创新买单。使用MVP也是将细节创新的机会成本降到最低的一种办法。经过市场验证后,再在该细节创新上做完整持续的创新,将价值最大化。关于MVP的更多描述,可以参阅范冰著《增长黑客》。

- 经验判断那些成本低到可以忽略的细节创新的产出

细节创新细小繁多,对每一样都进行成本评估,显然不符合实际。对于制作投入成本低到可以忽略的细节创新,基本是通过主观经验判断去评估这一细节创新所带来的效应。所以大量细节创新在一定程度上来说也是一个经验活儿,效果取决于创新者长年累月积累的经验与能力,比如前面提到的恰到好处的提示、带着“人情味”的文案设计、符合气质的幽默设计、低调展示情怀等,都属于成本近乎可以忽略的细节创新,这样的创新除了创新的脑力投入,基本上不用再投入太多的人力物力。如果一个创新的成本非常得低

(包括时间成本、机会成本等),那即便这个细节创新所带来的价值有限,

也是非常值得一做的。

- 不可不注意的机会成本

所谓机会成本原是一个经济学术语,指的是为了得到某一种东西所要放弃的其他东西的最大价值。也可以理解为在面临多个创新方案时,选择其中的一个方案,而被舍弃的价值最高的创新方案,就是此次创新决策的机会成本。人生时时都在面临着选择,机会成本也无所不在。当我们在做细节创新的时候,难的往往并不是没有点子,而是该选哪一个点子。每一个细节创新都会带来相应的价值,然而可以动用的资源又必定是有限的,这就要求必须能够合理分配资源,将有限的资源分配到最有价值的细节创新上。机会成本对于创业团队或创业公司来说显得尤为重要,因为一个创新的机会成本往往不只是一定的人力投入和资金投入,还可能关乎这类公司的生死。

笔者有这样一个亲历的例子:2012年,我参与了一个手机助手平台的创作,当时产品组内提出了这么一个用户需求—如果有用户不在家里而手头又没有带数据线,这种情况下怎么通过咱们的手机助手平台,给用户下载安装App呢?当时产品组内一位产品经理提出了一个脑洞大开的想法—使用声波的方式给用户传输数据。这个方案一提出来就得到了产品和研发同学的一致认可,在产品经理们看来,这样的功能实在太炫酷,可以作为一个打开市场的特色功能;而对研发同学来讲,这是一个非常有挑战的项目,正能体现自己的技术能力与价值,便欣然接受了这个挑战。经过一个多月的奋力攻关,最终居然做出了一个可以使用的原型。然而在随后的调研中发现,使用这个功能的场景实在太少,再加上环境声音的干扰,传输效果并没有预想的那样好,同时,因为是声音传输,导致传输数据的时间过长、可靠性差,这个功能最终只能胎死腹中。然而也正是这宝贵的一个月多时间,竞争对手在大量细节创新上甩开了和我们的距离,正所谓一步迟步步迟,我们从此丧失了在App分发这个市场的主动权。

- 抄袭与保护创新的成本控制

在前面的内容中明确了一个观念:抄袭创新和保护创新都是有成本的。在抄袭和保护创新时,先充分评估一下成本和最终产出,然后用两者之差评估是否值得一做?一方面抄袭的成本其实往往比想象中要高得多,人力和财力投入、口碑品牌损失成本、危机公关成本、法律风险成本、团队创新能力丧失成本等等,都需要综合评估。保护创新同样是需要成本的,除了维权动用的人力、物力、财力成本外,更重要的是维权耽误时间所付出的机会成本。要使用最少的维权投入,牵动对手最多的资源去面对,才是合理的创新保护应对策略。