目前几乎所有企业都有这样一个共识:创新是生产力!很多企业都将创新作为自己生存发展的源动力。而同时还有另外一个现实情况:互联网行业中处处充满了抄袭!人们对于国内的抄袭行为,尤其是BAT的抄袭行为批评尤其之重,甚至放出“大树之下寸草不生”的论调!纵观整个互联网行业, 不论是中国中关村还是美国硅谷、巨头对初创公司还是巨头之间,甚至初创公司之间,何尝不是都存在抄袭呢?

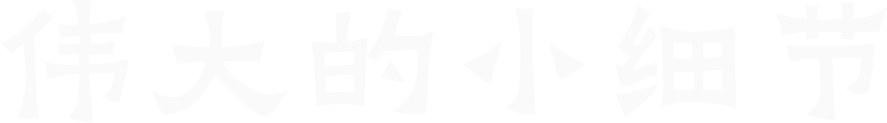

2011年9月,由斯坦福大学两位学生开发的一款“阅后即焚”照片分享App Snapchat,瞬间引爆移动互联网市场,甚至在美国文化中出现了一个新词:Snap away(删除)。如此高速的发展,让Facebook的创始人兼CEO扎克伯格也眼红不已,2012年12月,Facebook旗下的Creative Labs发布了一个名叫Poke的App,跟Snapchat几乎一模一样。其实这不是Facebook 第一次抄袭Snapchat了,就在一个月前,在Instagram(此时已被Facebook 收购)上刚刚发布的Instagram Stories 就赤裸裸地抄袭了Snapchat Stories,真的是连名字都没有改!

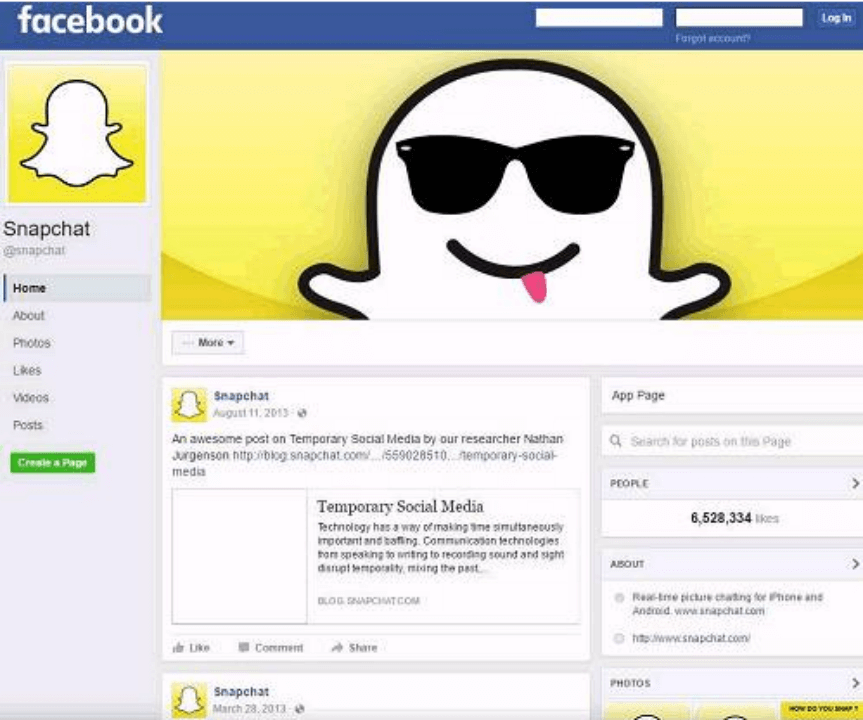

面对Facebook的抄袭,Snapchat不得不做了一个“艰难的决定”:删除了Snapchat的Facebook主页,作为对Facebook抄袭行为的回应。

号称最注重创新和版权保护的美国互联网企业抄袭问题都是如此的明显,那么一直被批评抄袭问题严重的国内互联网行业更是可想而知,而且这种抄袭远不至于人们所诟病的BAT对初创公司的抄袭,巨头之间的抄袭现象同样惨烈。

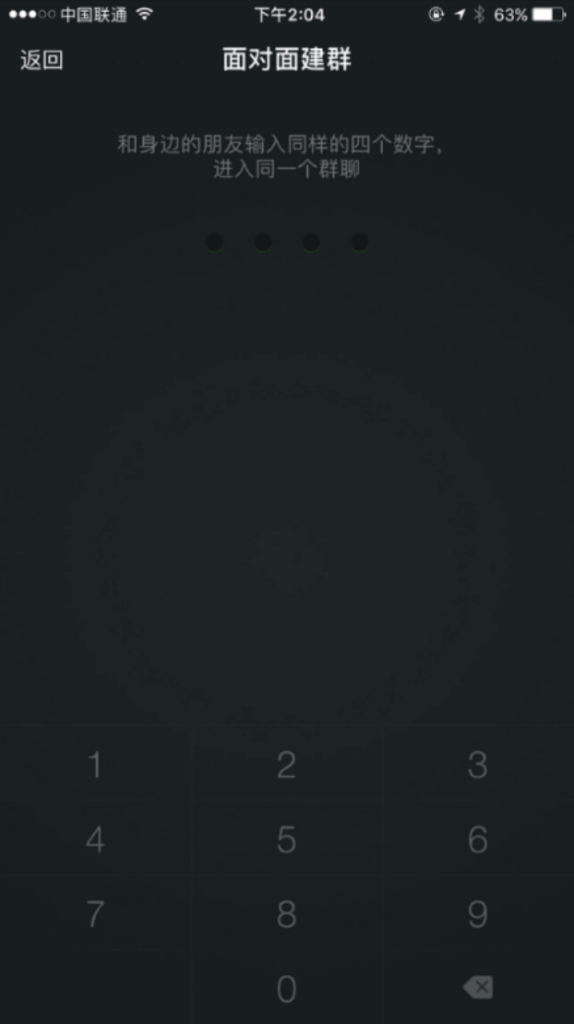

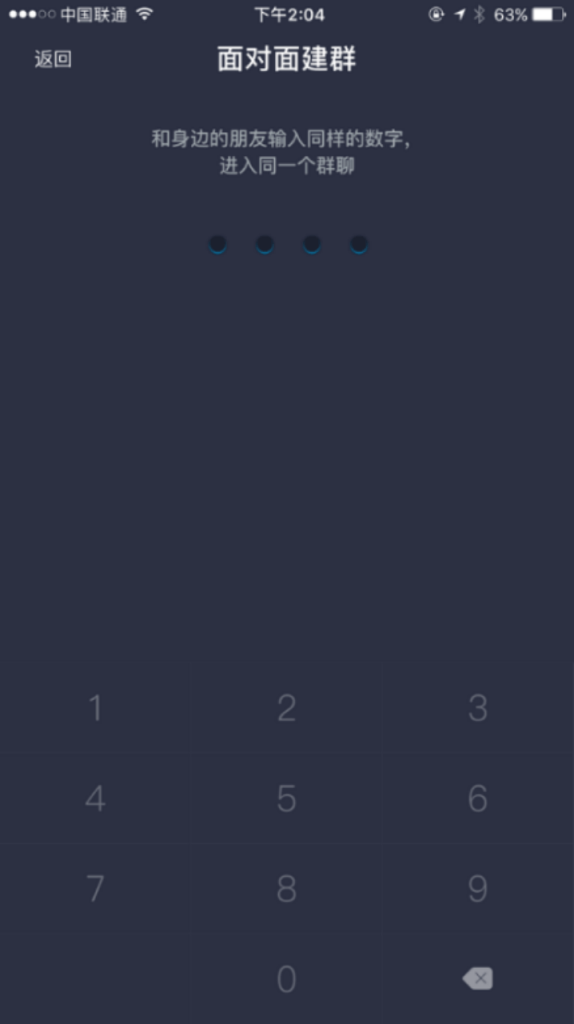

2015年7月,支付宝发布了9.0版,新版设计真是让人大跌眼镜—从发起群聊、通讯录、添加好友、服务窗与公众号、红包等,简直就是和微信从一个模子里面出来的,对比图实在太多,大家可以自己上网搜索。这里放出两张,大家感受一下:

面对质疑与批评,阿里巴巴的公关人员在其官方微博用一张图做出了回应, 列举了腾讯对阿里巴巴的支付宝赔付、快捷支付、余额宝及诸多细节设计的抄袭, 用“微信抄了支付宝这么久,支付宝就抄了一次而已”的“事实”回击质疑。

国内乃至美国的互联网行业抄袭现象并不少见,以至于奇虎360董事长周鸿祎在多篇文章、演讲中都感叹:这就是现状!

创新抄袭仿佛充斥了整个互联网行业,其实何止如此,抄袭这件事儿甚至伴随着整个IT行业的发展。下面就再举一个更久以前的实例,方便从更长远的历史视角去审视抄袭这档子事儿。

如今,苹果、微软、IBM、Adobe、惠普、佳能等这些大牌公司的名字可谓如雷贯耳,但是如果不是IT界人士,可能“80后”人群没有几个知晓施乐公司的,容我给各位讲述施乐帕洛阿图研究中心 PARC(Palo Alto Research Center) 这个实验室的故事,大家会感受到它的伟大,同时也会为它扼腕叹息:

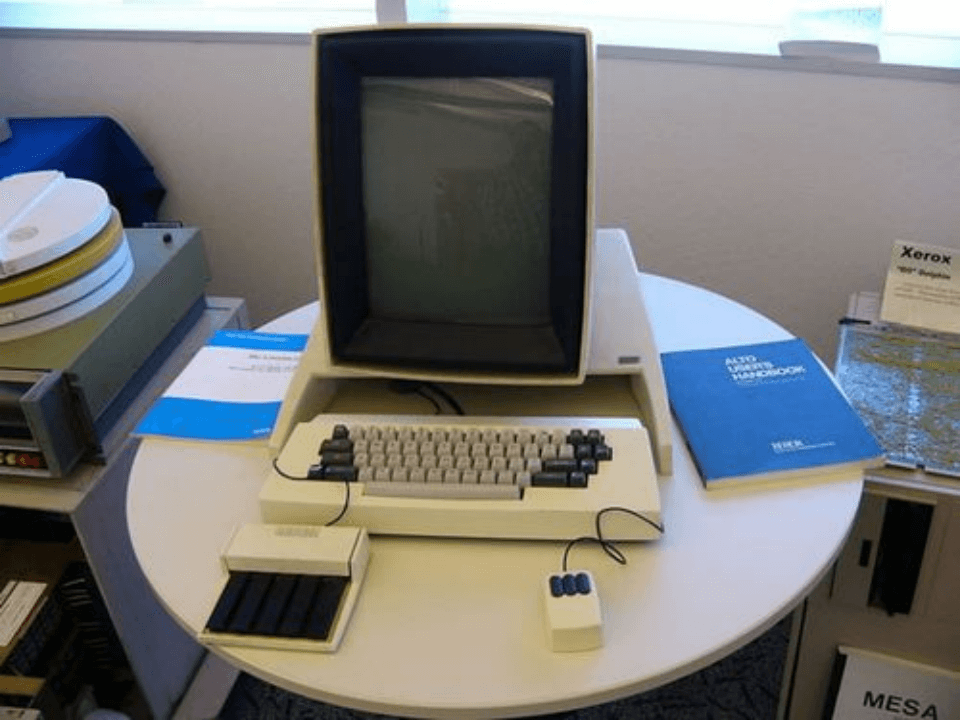

1970年,凭借着卓越的复印机技术,施乐公司成为全美第一个仅依靠一项技术就在10年内收入超过10亿美元的公司(第二个是苹果)。20世纪整个70年代是PARC发展的黄金时期,它创造了第一台PC(个人电脑)、第一套图形用户界面、第一种商用的鼠标,还发明了静电复印件、彩色复印机、以太局域网、激光打印机、PostScript页面描述语言,可以说,是施乐奠定了当今各项重要科技领域的基础。上述施乐的任何一项发明都是打开广袤商业新领地的创新,然而让人遗憾的是,在个人电脑领域大放异彩的是苹果和IBM; 图形用户界面造就了一个伟大的微软;而在复印机领域,巨头则是惠普。

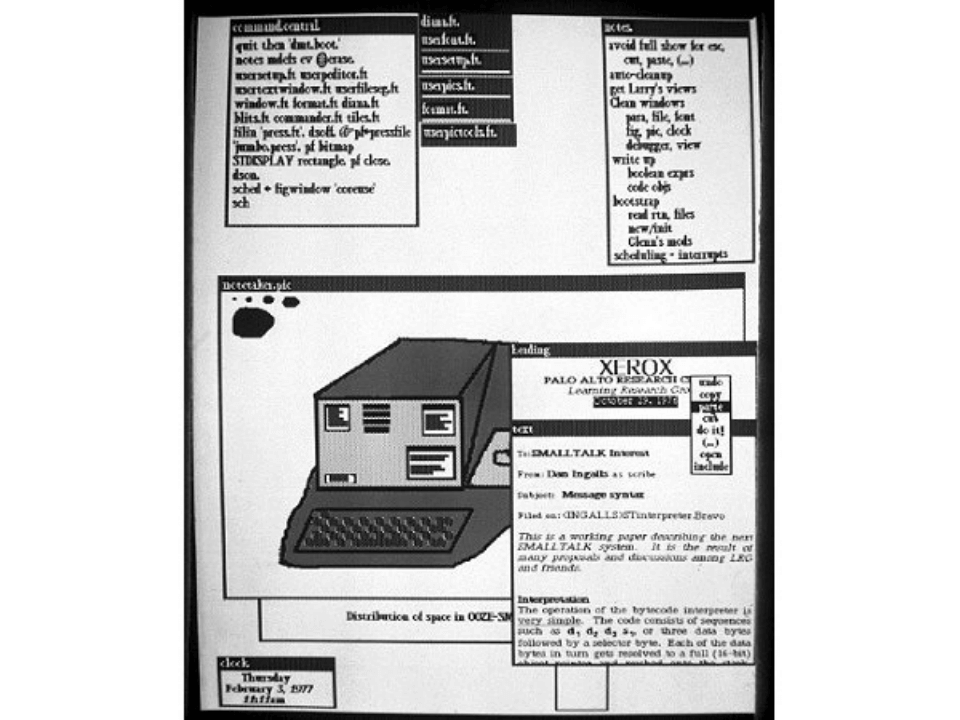

以人类历史上第一台个人电脑Xerox Alto为例:PARC成立3年后,便成功研发出Xerox Alto,这是一台真正意义上的个人电脑,拥有键盘和显示器, 还配备了一个有3个按键的鼠标。它的很多设计奠定了如今计算机的基础,如图形界面技术、以太网等,试想一下,在只能使用命令行操作电脑的时代, 一下子升级到可视化的界面,还能上网了,在当时绝对是最炫酷的科技了。

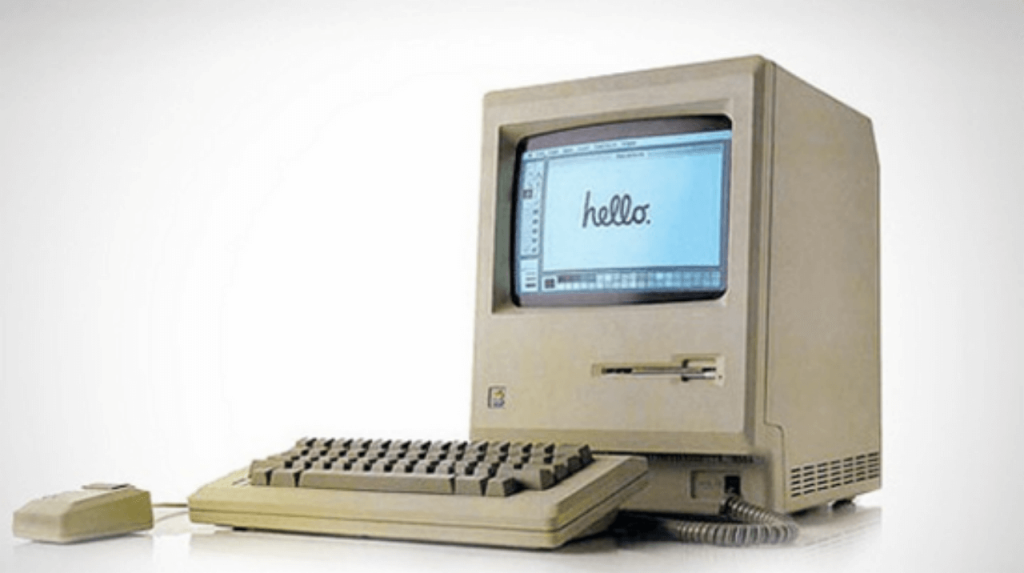

然而施乐并没打算靠如此炫酷的新科技赚钱,因为此时的施乐拥有复印机这棵巨大的摇钱树,这也让施乐与随后的PC浪潮失之交臂。IBM也在此基础上研制并推出了后来遍布世界各地的IBM个人电脑,成为个人电脑时代的霸主。而同时期的苹果也在已故的苹果公司联合创办人乔布斯的带领下成功模仿研制出了Macintosh个人电脑,在个人电脑领域打下了坚实的基础。

施乐Xerox Alto另一个具有划时代意义的创新就是带有图标、弹出式菜单和重叠窗口的GUI(Graphical User Interface,即图形用户界面),可使用鼠标的点击动作来进行操控,其中还包括了点击弹出下拉菜单功能。施乐大量的此类细节设计奠定了我们如今电脑使用操作的基础。

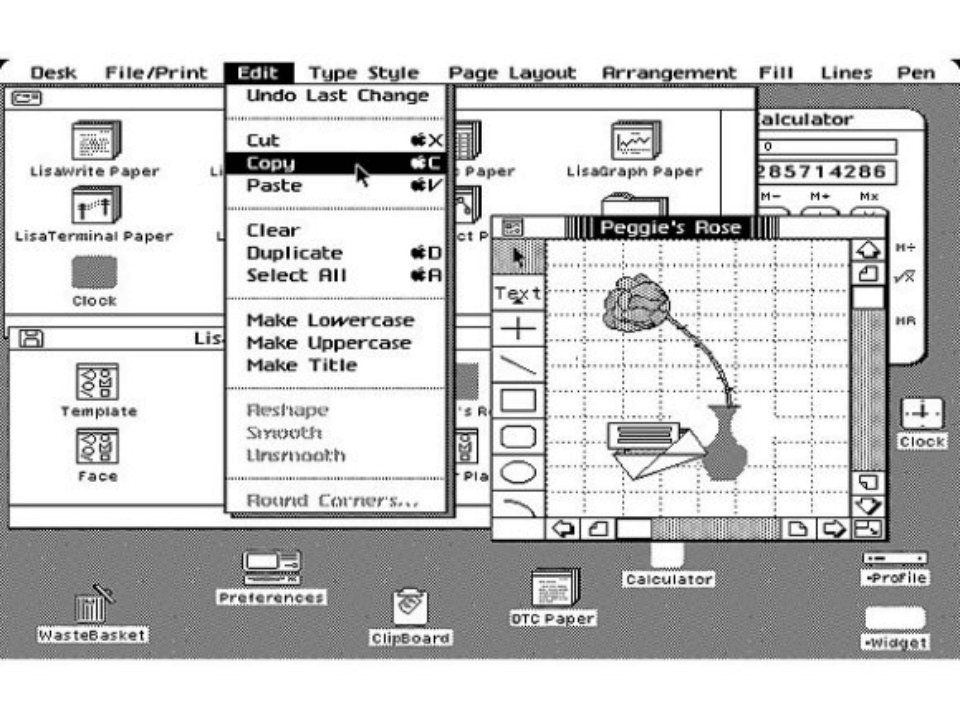

乔布斯在得知施乐的GUI设计后,以“可以在苹果投资100万美元”为理由,要求参观PARC,施乐的工程师拉里•泰斯勒为乔布斯演示了图形界面和鼠标应用,当时对操作界面概念还停留在DOS时代的乔布斯几乎把鼻子贴到了屏幕上,惊叹这将是革命性的!参观结束后,乔布斯立刻组织人力投入研发苹果个人电脑Macintosh的GUI,还先后将拉里•泰斯勒等施乐的技术人才挖到苹果,这也成为了苹果和乔布斯传奇故事的开端。

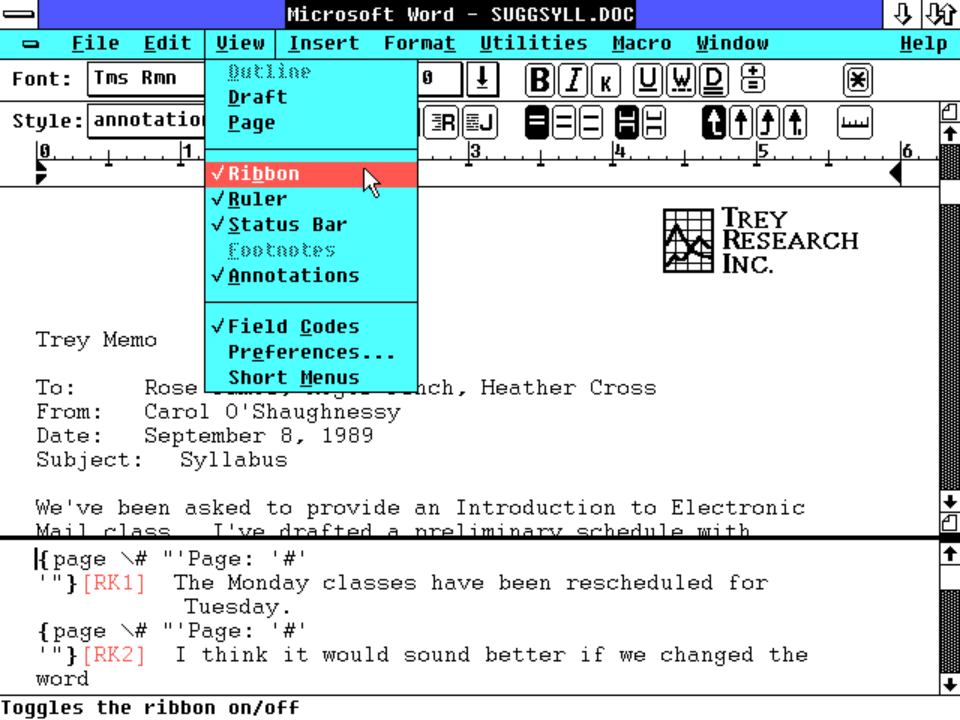

施乐GUI创新的最大受益者其实还不是苹果和乔布斯,而是微软和比尔•盖茨。在施乐Xerox Alto采用了GUI设计后,比尔•盖茨也迅速跟进研发了Windows操作系统,Windows中最常见的下拉菜单的创作灵感便来源于施乐图形用户界面,并由此造就了一个市值曾一度达到6616亿美元的巨无霸(1999年12月30日,微软创下了6616亿美元的人类历史上上市公司最高市值记录)。

如今被大家奉为创新领导者的苹果公司、微软等,居然也有“抄袭”的黑历史!而且有些“抄袭”还是帮助这些企业最终成功的关键行动,目前苹果、微软、IBM等已是远比施乐知名得多的企业,这让我们不得不重新审视

“创新”这两个字:面对现成的创新拿来为己所用,瞬间转换为巨大的价值,有此等好事岂不美哉?下面就来聊聊准备借鉴他人优秀创新需要了解的几件事:

- 保持羞耻心

这句话写在最前面,不为别的,赤裸裸抄袭就是一件可耻的事情,不论理由是多么的冠冕堂皇,这是一条社会道德共识,甚至是法律明文禁止的。我不反对由于战略发展的需要,保持战略上的操作灵活性,而采取的抄袭借鉴行为,但这绝对不能成为一种常态,因为那无论是对个人、对企业乃至对整个社会,都将有着极大的负面作用。

对于个人来讲,长期抄袭相当于一切都是拿来主义,不付出劳动就可以获取成果,这样会助长懒散的做事风格,久而久之,自身的创新能力就会极大的下降,在这个非常讲求创新的社会环境中,将丧失核心竞争力;而对于企业来讲,抄袭可能能够在短期内带来一定的经济价值,但从长远看会助长整个企业的抄袭作风,最终让企业丧失核心竞争力。

- 绝不排除战略机动性

一家企业能坚守自主创新原则,能够在行业道德和经济利益面前毅然选择前者,是一件非常让人尊敬的事情!但是如果说对手的创新已经威胁到自家企业的生存或未来的发展,即便背负抄袭的骂名,冒天下之大不韪也需要去抄袭对手的核心创新。苹果和微软抄袭施乐图形操作界面,奠定了三家公司的截然不同命运;Facebook抄袭Snapchat,因为阅后即焚的社交市场实在丰厚得值得一搏。同时应该明确把握抄袭的度,大师不窃取设计,只窃取灵感,只是商业战略方向上的跟进,尚可理解。但如果是以战略跟进为理由进行细微到配色、图标的抄袭,这便是可耻的抄袭了。

- 抄袭的成本远比想象中要高

在表面上看来,现成的创新可以拿来为己所用,瞬间转换为巨大的价值,是一件非常划算的事情,但事实上抄袭的成本往往比想象中要高得多, 抄袭创新不止是财务账面上所体现的人力和财力投入:用户、同行的批评导致的口碑及品牌价值损失;涉嫌侵权的潜在法律责任风险;对手利用舆论回击所面临的公关危机成本……这些都足以给企业带来巨大的打击。最为沉重的成本,是给团队灌输了拿来主义的错误风气,想要再纠正是需要投入非常大的代价的。

- 创新才是长期发展动力,抄袭不是

前面列举了施乐、苹果、微软、Facebook等案例,感觉成功公司都是建立在对竞争对手的抄袭之上,其实不然,相比这些了不起的公司的创新行为,抄袭是极少发生的,且影响远不及这些公司的创新行为。而正是因为这些公司长期坚持创新,偶尔出现的抄袭行为才会那样受人关注。抄袭可能在关键的时候给企业带来难得的发展机遇,但从长远来看,只有创新才能给企业注入持久的发展动力。

而作为创新者必须正视一个基本事实:抄袭在互联网行业中是无处不在的!特别是如果一个创新所打开的是一个发展前景极其广阔的领域,那么被其他公司抄袭的可能性就会更大。即便整个市场环境在往尊重创新、保护创新的道德及法律建设方向走,但必须清晰认识到:创新的背后是巨大的经济价值,只要这个价值够大,抄袭就不可能绝对停止。那么作为创新者,被抄袭时应该怎样面对?

- 用实力捍卫创新而少用道德工具

作为创新者要做好必然被抄袭的思想准备,如果没人抄袭,那只有两种可能:根本选错的创新方向、该创新背后的价值小到别人不屑于抄袭。一个创新可能为创新者带来先入优势,在一段时间内是无人抄袭的,但只要是有足够价值的,那肯定有人会跟进。

面对被抄袭,创新者经常非常激动地上升到道德高度去批评抄袭者,这就是没有充分做好自己创新必然被抄袭的心理准备情况下出现的过激反应。用道德批评有一定的作用,但往往微乎其微,创新还是需要用实力去捍卫的。最早做搜索的不是谷歌,国内最早做移动聊天的也不是微信,最早做电商的也不是阿里巴巴。大量例子足应该让所有人清醒:一个企业有优秀的创新远远不够,还要有足够的实力去捍卫它,否则不仅仅失去一个巨大的市场,绝大多数时候甚至连创新者的殊荣也可能被剽窃者剥夺。而这个实力, 既包括不断持续创新的实力、能够选准创新方向的实力,也包括可动用财力、物力、影响力、人力资源这样让创业无可奈何的实力。

- 讲求成本的创新维权

保护创新同样是需要成本的,不仅包括人力财力成本,还包括维权耽误时间所付出的机会成本。尤其是对于很多创业企业来说,机会成本是其最难承受得起的成本。所以很多时候创新者与其花大量人力物力在各种媒体上曝光竞争者的抄袭行为,倒不如静下心来持续创新,用更多更优秀的创新和整体战略上的成功来回击抄袭者。

不过保护创新有一个先天的优势,那就是占领了舆论的高点。创新者往往只需要较小的维权投入,便可拖住抄袭者,让其疲于做舆论工作、做相应公关或者向法院作出解释,让抄袭者用大得多的成本去应对。

- 借鉴对手的“合理内核”

一个应该被重视的抄袭者,既是敌人,也是良师,自己创新、创意被其抄袭剽窃之余,对手往往也在不断进行着创新。“来而不往非礼也”,既然有对手可取之处,而且对手也毫不客气地抄袭了自己的创新和创意,那就适当地“礼尚往来”。抱着清高的心态不屑于学习对手创新的团队、企业,只会在不断被人抄袭逐渐丧失自己的优势。

所谓“礼尚往来”,绝非冲动、愤怒地简单抄袭,而应该深度理解对方创新的底层逻辑,只有理解了最底层设计逻辑,才能清楚是否值得借鉴、能否借鉴、怎样借鉴符合自身产品的特性、借鉴能否带来同等价值、基于自身情况去借鉴评估投入产出是否合适。

从长远来讲,最终能成功的往往还是那些能一直保持创新的团队或企业,始终在简单模仿的团队或企业根本无法掌握核心创造力。

- 鼓励复制公益性创新设计

对于那些公益性的创新设计,就不要斤斤计较是否被抄袭了,而应该鼓励其他同行复制自己的创新设计,让公益效果最大化。例如2013年4月20日四川省雅安市芦山县发生7.0级地震后,360、百度、搜狗等搜索引擎相继推出了搜索引擎找人功能,对于这样的创新,不应该跟商业挂上钩,应鼓励复制这样的公益性统一设计。目前有一些网站把自己的404页面(所访问页面不存在)改成了寻找失踪儿童页面、在发生重大社会灾难时及时向用户亲友发送报平安通知等等,甚至在前文中所举的用户在公共场合使用手机切换到金融类App,对该App界面做虚化处理,都值得推而广之。