说到依据行为预判意图的创新,这里要再次提起前面讲到过的Drop-box:当用户删除了大量文件后又访问Dropbox的帮助中心时,帮助中心顶部会出现一个小黄条,提示用户最近删除或修改了大量文件,是否要恢复。这一细节设计是通过将用户删除文件、又进入帮助中心两个前后发生的事件联系起来,从而判断出用户很有可能是来找回误删文件的。

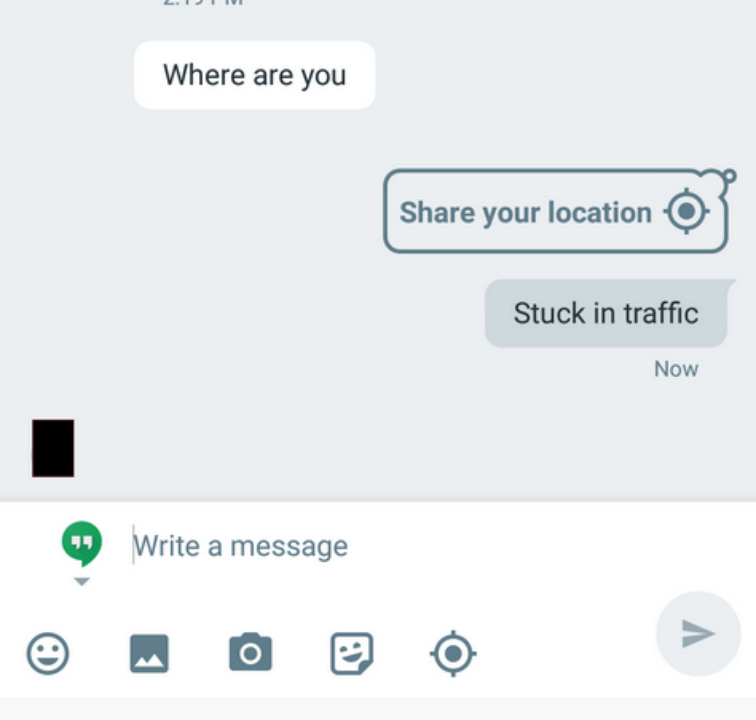

这种判断还可以是实时的,即依据最新信息作出相应判断。用户在使用Google Hangouts(谷歌环聊)聊天时,若有好友给用户发送消息询问“你在哪里?(Where are you?)”,在对话界面中就会弹出分享地址的提示,直接点击即可给好友发送当前地址,省去了打开“分享位置功能>定位>发送当前位置”的操作流程。

更多的时候,用户的操作并不局限在一个产品内,而是会带着前一个产品的信息去使用后一个产品,此时就需要能够准确地获取用户的前置操作。以移动App为例,常见的前置操作有截图、复制等。

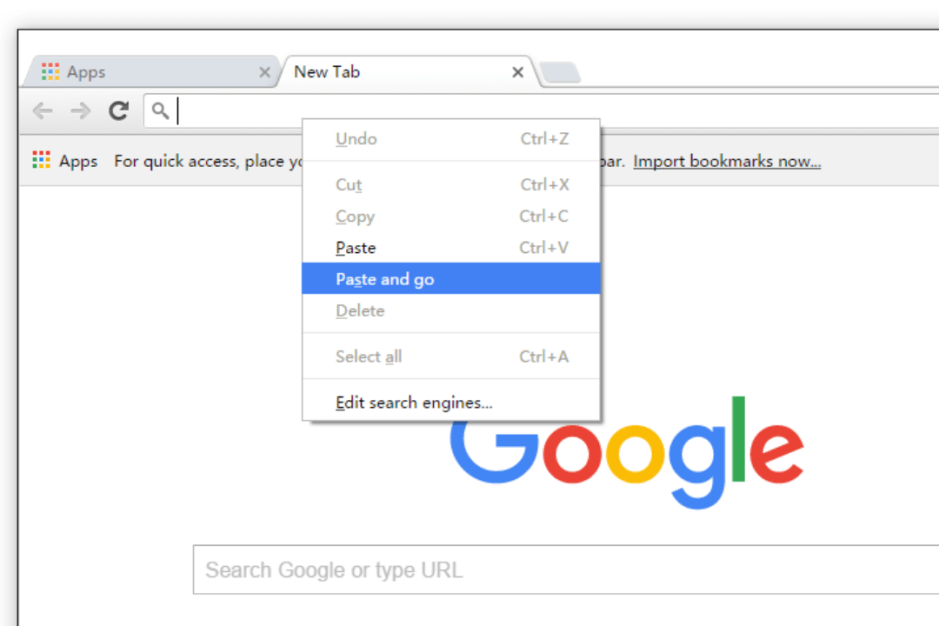

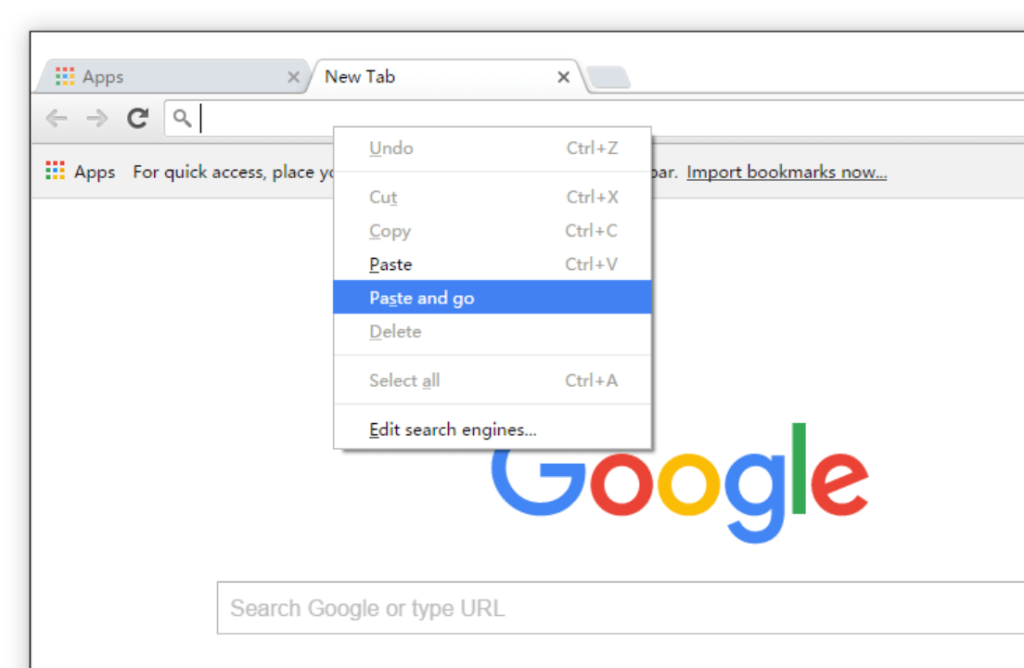

当用户将一个有效网址复制到剪贴板,并准备粘贴到浏览器的地址栏中时,那就有足够理由认为这位用户将要访问这个网址,因此,Google Chrome浏览器在地址栏右键快捷菜单的“Paste(粘贴)”命令下添加了一个“Paste and go(粘贴并访问)”命令,用户可以直接用此命令访问剪贴板中的网址所指向的页面,而不必先粘贴网址再按【Enter】键。如今,这个功能已几乎是所有网页浏览器的标配。

另外一种可以预判用户意图的常见行为便是截图。很多用户在一些App 中看到不错的内容后,因为没有分享功能或者担心所看到的内容会消失,便希望截图分享给好友。

基本的流程都是:发现内容>马上截图>切换到聊天App>找到聊天对象>点击添加>选择发送图片>调出图库>找到想要发送的图片>预览>发送。虽然比较复杂,但大多数人都习以为常了。微信则在这一细节上做了创新,从用户打开微信、找到聊天对象、点击添加按钮之前刚刚完成一次截图的行为预判出,用户很可能要给聊天对象发送这张截图,于是给出了询问是否发送最近截图的提示,帮用户省去了“点击添加>选择发送图片>调出图库>找到想要发送的图片>预览>”这一系列流程。

要注意的是,“能够预判到用户的下一步操作”和“能够有效呈现用户所期望的结果”是两回事。依据可判断用户意图的确定性,主要有必经流程简化和预期操作权衡两种方式去优化用户体验。